今回は長文になってしまいましたが『知覚過敏』についてお話しします。

蒸し暑い季節になってくると、冷たいものを食べる機会が多くなってくると思います。

冷たいものを食べたり飲んだりすると、歯がズキーンとしみたり痛んだりしてしまい、食べたくても食べることに悩んでしまう方もいらっしゃるかと思います。

また、冷たいものとは関係なく、歯磨きの時に歯ブラシが当たってチクチクする感じが出る方もいらっしゃるかもしれません。

歯みがき剤のCMでも知られる『知覚過敏(歯がしみやすい状態)』は、正式には『象牙質知覚過敏症』と呼ばれます。

今回は『象牙質知覚過敏症』の原因、症状が起こるしくみ(作用機序)、予防法、治療法についてお話ししたいと思います。

ひと口に「歯がしみる」といっても、その原因や症状は人それぞれです。

いちばん理解しやすいのは、むし歯で歯に穴が開き、むき出しになった神経に冷たいもの、酸味の強いもの、歯ブラシなどがさわってしみる場合でしょう。

一方、歯に穴が開いているわけでもないのに、冷たいものを食べたり飲んだりしたときなどに歯がズキーンとしみることもあります。

このような場合に『象牙質知覚過敏症』が疑われます。

『象牙質知覚過敏症』の症状は、冷たい飲食物や歯ブラシがさわったときにしみる場合だけでなく、チョコレートのような特定の食べものを咬んだときにしみて、のちのちまで余韻が残る場合などさまざまで、症状の程度も人それぞれに異なります。

また、何の問題もない健康な歯でも大きな刺激があれば歯はしみたり傷んだりしてしまいます。

それは歯の神経は痛みの感覚しかないので、刺激を全て痛みとして感じてしまうからです。

神経は歯の中の象牙質に細かな管を出して栄養を送る働きをしています。

『知覚過敏』はこの象牙質の管が表面に露出してしまうことが原因になります。

通常、象牙質は硬いエナメル質や歯肉に覆われていて、冷たい水や歯ブラシなどの刺激で痛むことはありません。

象牙質が露出し『知覚過敏』になる原因はいくつか考えられます。

たとえば歯ブラシの使いかたが適切でないために歯根と呼ばれる歯の根っこの部分がすり減ったり、歯肉(歯ぐき)がやせて下がってしまったりする場合があげられます。

また、歯周病でお口全体の歯肉が下がり、歯根が露出してしまうことも原因の1つです。

このように、正常な状態では歯肉に覆われて隠れている歯根が表面に露出し、さらに削られて神経に刺激が伝わりやすくなってしみることが多いといえるでしょう。

同様に、長年の歯ぎしりや食いしばりで歯が欠けてしまったり、根元の歯質が剥がれてしまうことがあります。これも原因の一つです。

では、神経が表面に出ているわけではないのに、なぜ神経にさわるような鋭い痛みとなるのでしょうか。

それは、歯の構造に大いに関係しています。

歯は歯冠部と歯根部に大きく分けられます。

歯冠部は口を開くと外から見える歯の頭の部分、歯根部は歯肉の下に隠れて見えない歯の根っこの部分です。

歯冠部は、表面を1~2㎜程度の厚みのエナメル質でおおわれています。

その内部は象牙質という細い管状の組織(象牙細管)の集まりでできており、象牙細管のなかは組織液で満たされています。

歯根部は、正常な状態では歯肉の下、さらに骨の中に埋まっています。

表面の比較的やわらかなセメント質が、内部の象牙質を覆う構造をしています。

通常、歯冠部の下部や歯根部の象牙質は歯肉の下に隠れています。

しかし、先述のような原因により歯肉が下がったり、歯の表面がすり減ったり削れたりすると、象牙質が露出します。

こうして、象牙質細管口と呼ばれる象牙質細管の先端がむきだしになり、圧力、細菌感染による炎症、温度刺激などが加わると、象牙細管のなかの組織液が動いて神経に刺激を与えてしみたり痛みを感じたりすると考えられています。

これが科学的にも証明されている、『象牙質知覚過敏症』が起こるしくみ(作用機序)です。

『象牙質知覚過敏症』の治療方として、まず気をつけることは刺激になる冷水、お湯は極力避けることです。

また、歯を磨くときは歯磨剤の使用量を少なくする、もしくは付けないで磨きましょう。

そして、柔らかい歯ブラシで優しくブラッシングしてください。

このような生活習慣の改善は、『象牙知覚過敏症』の再発や悪化を防ぐためにとても大切です。

そのうえで、歯科医院では個々の患者さんの病態に応じて

①虫歯によってエナメル質が溶けてしまって象牙質にまで刺激が届くときは虫歯を削って詰め物をする

②食いしばりや歯ぎしりで歯の根元が剥がれて欠けているときは薬剤を塗布する、詰め物をする

③歯周病で歯を支える骨と共に歯肉が下がってしみる時は歯肉が下がりすぎないよう歯石を取って歯周病の治療をする、などの治療法を適宜選択して行います。

ただし、『象牙知覚過敏症』の原因はさまざまであり、特定できない場合もあります。

また、治療法はどれも一長一短であり、万能とはいえないため治療が非常に難しい場合もあります。

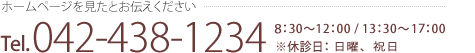

しかし、治療をすることで症状を緩和することは可能なことが多いので、歯がしみて困っている方は、ぜひご相談ください。